最新新闻

热点文章

我要投稿

联系电话:027-87592219/20/21转188

投稿邮箱:tb@e-works.net.cn

投稿邮箱:tb@e-works.net.cn

文章推荐

视频推荐

- 未来汽车工厂,在线下单支持私人定制

- 2018-02-02

- 基于云端的三维CAD系统Autodesk Fusion 360

- 2018-01-31

- 通过PTC物联网技术实现Flowserve泵的预测性维护

- 2018-01-31

- 微软预测性维护保障电梯高效服务

- 2018-01-30

数控机床智能化是对航空领域智能制造的更高要求

20 世纪初出现的以流水线为代表的大批量生产模式创造了巨大的物质财富,提高了人们的生活水平,丰富了生活内容。但是,由于大批量生产模式的高刚性,不仅使生产组织方式,甚至科学探索、技术创新、产品应用的转化扩散都受到较强的制约,难以为社会提供多样化、个性化、低成本的产品和服务,同时带来了资源能源的高消耗、环境代价高昂、不同国家社会的发展鸿沟扩大等问题。

1传感、测试与控制理论、技术与设备的发展

不论是机床的热误差检测与控制、空间插补与误差补偿,还是机床与工件在位检测、远程监控,都离不开传感、测试、控制理论技术与设备的发展。以温度传感为例,铂电阻温度传感器精度可达±0.01℃,已远高于常用数控机床所需要的温度检测需要。虚拟仪器、仿真测试、优化控制算法等领域的发展也日新月异,为智能机床的出现和发展提供了基本技术条件。

2计算机、信息与人工智能理论与技术的发展

从工艺数据库与知识库到开放式数控系统,从三维建模到计算机辅助工程分析,从刀具缺陷识别到机床本体的实时监控与故障诊断,都离不开计算机、信息与人工智能理论与技术的支持。以工艺知识的获取和学习为例,只有利用计算机、信息与人工智能理论与技术,采用智能化方法对工艺过程进行存储、对比和学习,才有可能实现针对特定工艺的智能决策。计算机、信息与人工智能理论、技术与设备的发展,为智能机床的出现和发展创造了使能技术条件。

3多领域科学、技术、产品的相互支撑与协同发展

高端数控机床是机械、电气、计算机、控制、软件、通讯、材料等多学科综合交叉集成的高技术产品,但是,以工程科学技术为主的学科集成已无法满足智能机床发展完善的需要。例如,基于数据挖掘、机器学习和人工智能的智能工艺规划,需要数学、计算机、脑科学甚至心理学的交叉与融合;智能人机交互系统的实现,离不开自然语言辨识与理解的支持,而这一领域包含广泛的社会学内容。在当前科学技术发展条件下,已经没有任何学科领域可以抛开其他领域而独自发展了,学科交叉不仅是一个领域获得发展的内在要求,也是任何一个领域所不得不面对的客观环境。多领域科学、技术、产品的相互支撑与协同发展,为智能机床的出现和发展创造了协同创新环境。

智能机床对航空工业的支撑作用

数控机床的产生就是直接为航空工业服务的。1948 年,美国Parsons 公司因为掌握了使用计算机进行飞机桨叶形状三维插值的技术,获得了一项来自美国空军的订单,制造军用飞机的变截面机翼;麻省理工学院作为该订单的二次承包单位,负责相应的伺服系统的开发,并在1952 年开发出了可靠的伺服控制系统,将其用在铣床上——世界上第一台三坐标数控立式铣床就这样诞生了。从第一台数控机床诞生到现在的60 余年间,数控机床逐步成为包括航空工业在内的制造业的基础设备。随着航空工业的不断发展,数控机床所面对的加工对象不仅材料特性日益复杂,而且结构更趋复杂化和大型化(如大型异形件的整体一次加工等)。面对这样的环境与需求,机床设计制造企业纷纷通过提升机床的智能化水平、提高机床专业化程度和提供复合化加工能力,来满足航空工业对数控机床的要求。

(1)随着民用航空器向大型化、轻量化方向发展,航空工业中越来越多地采用钛合金、复合材料,并且对于铝合金等常规材料的加工(如大型薄壁件的加工)也提出了诸如超大曲面结构、小形变等极高的加工要求。达到这样的加工要求,必须对加工过程状态参数及时获取、反馈和调整,使加工过程中工件的力、热、变形均得到有效控制,否则可能会因个别加工参数的偏离而造成巨大浪费。增强数控加工过程、操作管理和加工能力的智能化水平,是解决航空用复杂结构件高效高质量加工的有效途径。例如,日本马扎克公司开发了新一代具有人机对话式编程方式的智能化、网络化数控系统MAZATROL,实现了CNC 和PC 的双向通讯;国内沈阳机床的i5 系统将工业化、信息化、网络化、集成化、智能化高度融合,不仅提升机床单机的智能化水平,而且为云制造奠定了技术基础,这与高端航空业设计、生产、服务全球化布局的特征是高度契合的。

(2)航空工业是高度专业化的领域,通用设备往往难以满足其制造需求,需要根据具体的加工需求定制特定功能和性能的机床。以飞机蒙皮加工为例:蒙皮是飞机外表面受力构件,外形复杂,由于飞机减重设计使蒙皮存在大量下陷面,最薄处厚度仅约1mm,是典型的航空用复杂曲面薄壁零件,其数控加工是制造领域的难题。通常蒙皮是先经过拉伸或滚弯成形,再采用化铣工艺进行后续加工,存在化学污染严重、耗电量大、铝材消耗率高等问题。针对上述问题,一些企业提出镜像顶撑铣削技术,并研制了相应的数控加工系统。镜像顶撑铣削系统 MMS(mirrormilling system,如图3 所示)专门用于飞机蒙皮的数控加工,如法国的Dufieux 公司及西班牙MTorres 公司。

蒙皮镜像顶撑铣削系统由两台五坐标机床组成,其中一台五坐标铣床用于正面加工蒙皮工件,另一台五坐标机床主轴则安装顶撑装置,与用于加工的五轴铣床刀具做同步镜像顶撑运动,保证了工件加工部位的刚性支撑,有效防止了加工过程中的振颤,适用于不同尺寸蒙皮的精密铣削;同时,采取真空吸附装夹,并将切边、钻孔及精密加工功能集成,消除了重复装夹对工件精度的影响。类似这样的专用高端数控装备必将日益智能化,为航空工业提供更多更好的加工技术装备支持。

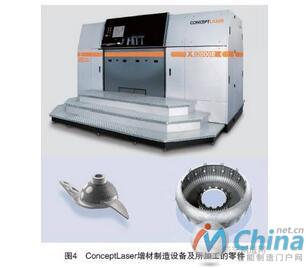

(3)增材制造设备被称为金属切削机床、成形机床之外的第三类机床,从工作原理的角度而言,增材制造是完全符合个性化产品定制要求的制造技术;同时,由于材料损耗率极低,某些增材制造工艺原理上甚至没有材料损耗,因此具有绿色制造的典型特征;增材制造设备还具有操作简便,易于通过开源软硬件实现系统重构等优势。基于以上优点,增材制造技术及设备受到了全球制造业的广泛关注。目前由于受到材料、工艺等方面的制约,增材制造技术及设备尚未在诸如航空工业这样高端工业领域获得广泛应用,但其技术特征是完全符合航空工业的基本要求的,在2015 年10 月意大利米兰举办的欧洲国际机床展览会上,专门设立了增材制造专区,共有11 家企业展示了增材制造技术和产品。其中,来自德国的ConceptLaser 公司展示了利用金属激光熔覆这一增材制造技术所生产出来的飞机零件(如图4 所示),能够兼顾零件力学要求与轻量化设计要求。在适当提高材料性能,解决材料、设备、加工精度和加工效率的综合经济性等问题后,激光熔覆增材制造技术将在航空制造领域展现巨大的潜力。另外,增材制造与金属切削的复合加工技术与设备,也将为航空工业提供更有效的加工手段。

结束语

智能机床是数控机床的高级表现形式,具体体现在加工过程、操作与管理、加工能力的智能化,而现代传感、测试、控制、计算机、信息、人工智能理论与技术的发展,多领域科学、技术、产品的相互支撑与交叉融合,为智能机床的发展创造了协同创新环境。以智能化为目标的先进数控技术和高端数控机床是充满创新潜力和市场机遇的领域,但也存在巨大的风险和挑战。我国在数控机床设计制造领域已经取得了显著的进步,但机床产业水平不仅是经济、技术和基础工业能力的综合体现,也需要执着的工匠精神作为支撑。只要认清差距,找准切入点,坚持科学探索、技术创新与产品应用的紧密结合,以为用户提供满意的机床装备为目标,保持对新技术及其应用的敏感性,就一定能够使我国的机床产业像其他领域一样,逐步实现对世界先进水平的赶超。

本文来源于互联网,e-works本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:editor@e-works.net.cn tel:027-87592219/20/21。

- 上一篇文章:小型装配机器人的选择八法

- 下一篇文章:深度报道:小型装配机器人渐行渐近(上)